Résumé

L’analyse des nanoparticules (NPs) à l’échelle nanométrique pour des applications en conditions réelles reste un challenge considérable à l’heure actuelle. Dans ce contexte, l’utilisation de NPs bi-métalliques est fortement envisagée dans le domaine de la catalyse avec pour fonction de favoriser et d’accélérer la cinétique de réactions chimiques de surface. Il est alors fondamental de décrire finement la structure ainsi que la composition chimique des surfaces qui sont en interaction directe avec le milieu environnant dans lequel les NPs sont plongées. Au cours de cette thèse, nous avons mis au point une double approche théorique et expérimentale à l’échelle atomique dans le but d’étudier deux types d’alliages en particulier : Or-Cuivre (Aux-Cu1-x) et Nickel-Aluminium (Nix-Al1-x).

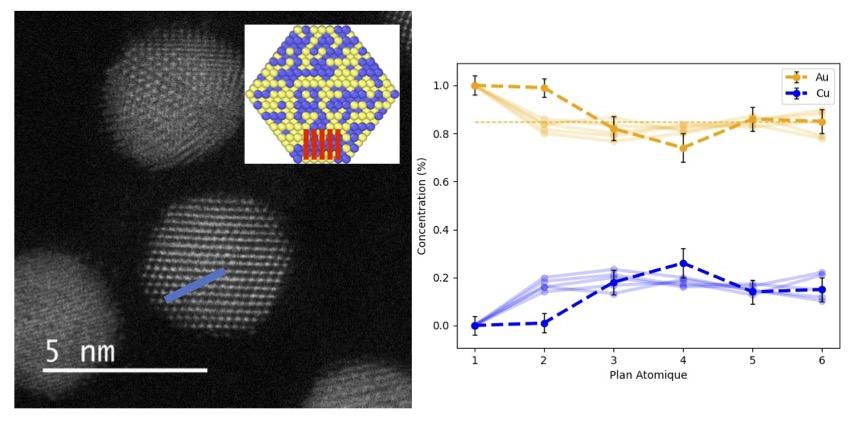

Au travers d’une synthèse de NPs Aux-Cu1-x octaédriques facettées de 5 nm par voie laser et d’observations en microscopie électronique corrigée des aberrations en mode sonde, nous avons développé une méthode d’analyse de la composition chimique de chaque plan atomique. En procédant ainsi, nous avons mis en évidence un fort effet de ségrégation de l’or en surface ainsi que des profils de concentration au sein des NPs différents selon l’ordre chimique (ordonné ou désordonné). Dans le cas d’une composition Au0.5Cu0.5 ordonnée de phase L10, nous avons caractérisé une structure rarement observée jusqu’ici et correspondant à la présence des trois variants possibles de la phase L10 au sein d’une même particule. En parallèle, des simulations à l’échelle atomique ont permis des analyses plus précises en considérant des empilements de plans infinis ainsi que des NPs de différentes tailles et compositions.

L’excellente adéquation entre les simulations et les analyses expérimentales renforce la pertinence de nos résultats et démontre l’importance de cette double approche que nous avons par la suite appliquée à l’étude des propriétés de surface de NPs de type Nix-Al1-x. Dans un premier temps, nous sommes parvenus à optimiser les paramètres de synthèse pour obtenir des NPs à tailles et compositions définies. Les analyses expérimentales des surfaces couplées à des simulations atomistiques nous ont permis d’observer un phénomène jusqu’alors inédit. En effet, une ségrégation quasi complète de l’aluminium apparait jusqu’à la formation de NPs adoptant une structure coeur (Nickel) – coquille (Aluminium), pour toutes les concentrations étudiées empêchant ainsi toute formation d’alliages. Ceci est d’autant plus surprenant, qu’à l’état massif et pour une composition de 50% de nickel et 50% d’aluminium, la phase ordonnée B2, connue pour sa stabilité et sa résistance à la corrosion, apparaît. Ces différences structurales flagrantes entre l’échelle nanométrique et macroscopique montrent là encore la physique si unique qui existe dans le monde de l’infiniment petit.

Candidat :

Grégoire Breyton

Jury :

Dr. Christine Goyhenex – IPCMS – Rapporteur

Pr. Claude Henry – CINaM – Rapporteur

Dr. Pascale Bayle – CEA/Grenoble – Examinatrice

Dr. Geoffroy Prévot – INSP – Examinateur

Dr. Hakim Amara – LEM – Co-Directeur de thèse

Pr. Christian Ricolleau – MPQ – Directeur de thèse

Vendredi 15 décembre 2023 à 13h00

Amphithéâtre Pierre-Gilles de Gennes, Université Paris Cité, Paris